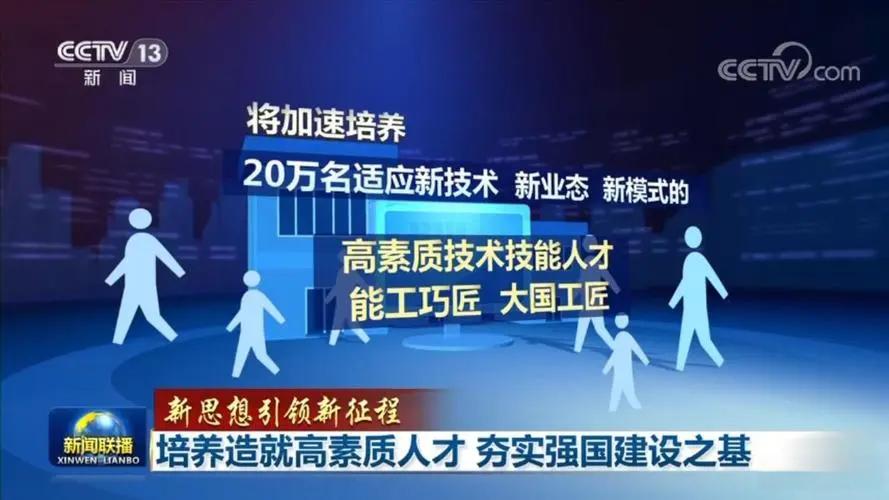

教育部部长怀进鹏:“数字教育+人工智能”激活教育新质生产力

新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。

“高科技、高效能、高质量”是新质生产力3个重要特征,而创新则是新质生产力的核心动力。从新质生产力的这些重要内涵来看,教育对发展新质生产力具有重要的促进作用。没有教育的高质量发展,就没有科技水平的提高,很难实现高科技、提高资源配置效率、加快发展新质生产力。

这就要求教育系统在构建人才自主培养体系、深化拔尖创新人才培养、国家智慧教育平台建设、顺应人工智能等方面进行改革和创新。

培养创新人才

锻造新质生产力

新一轮科技革命和产业变革正在加速演进,拔尖创新人才是促进和提升国家核心竞争能力最重要的战略资源,这是实现高水平科技自立自强的重要支撑。

发展新质生产力、实现现代化需要各方面人才,需要各领域拔尖创新人才,所以分类推进高等教育改革是应对高等教育从精英教育走向普及教育的必然要求。我们要鼓励高校各展其优势特色,发挥其人才培养的优势,对基础学科、交叉学科和新兴学科,围绕国家经济社会急需的人才,在基础研究、工程技术等方面加强人才培养。

我们将围绕国家重点布局,突出发展新质生产力,建设面向国家和区域发展的人才中心和创新高地,在基础研究、技术创新,特别是技术转移和成果转化等方面,通过多方协作来加大创新人才培养,在人才培养中不断提高创新能力。

加大对高校青年科技人才的支持,在学术生涯起步阶段就开始长周期、高强度、稳定支持,允许试错、宽容失败,让青年人才敢坐冷板凳、敢闯无人区,产生重要的原创性、颠覆性成果。在人才培养上,我们坚守一条,要不断地下硬功夫、笨功夫,不走捷径、不取巧,愿意啃硬骨头,坚持人才长期培养的目标。同时,我们将布局区域技术创新中心,以科技成果转化为牵引,特别提倡“刀在石上磨,人在事上练”,在实战中培养拔尖创新人才。

人才培养既是民生,更是国家和民族长远发展的大计。我们将会坚定不移地走好拔尖创新人才自主培养之路,让更多拔尖创新人才涌现出来,为培养发展新质生产力、实现中国式现代化提供战略支撑和先导力量。

“应用为王”

打造数字教育新引擎

数字教育属于数字中国建设一个非常重要的组成部分,也是我们开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势、提供更加优质教育的重要平台。

近年来,我们全力建设国家智慧教育平台,先后三年推进国家教育数字化战略行动,就是希望通过这样的努力,来研究、开发和汇聚高质量、多类型、体系化的优质教育资源,真正建成不打烊、全天候、“超市式”的公共服务平台。让优质课堂“时空”交叠处处可见,优质课程跨越山海时时可及。

我们以“应用为王”来建设这个平台,就是让学生离不开、用得上,让老师离不开、用得上,我们体会这就是最大的民生,是更好的以人民为中心来发展教育。

在进一步推动数字教育平台建设当中,首先要做强教育资源,扩大教育资源的优质供给,让理工农医、STEM教育、美育教育、劳动教育这些优质课程资源能够为全社会提供。同时,我们做大应用示范,扩大全国应用的覆盖面,让每一个学校、每一个孩子都能有自己个性化的教育平台。

今年,教育部会加大选择一些应用急需、条件具备的地方来建设示范应用平台。同时向中西部、向边远地区加大国家资源整合,支持、指导所在地、所在学校来构建这样的平台,真正让孩子们、让学校有自己的平台、有自己个性化的学习方式,能够更好地因材施教,让学校提高治理能力。

人工智能+

助推教育高质量发展

今年两会当中还有一个热议的话题,也是这一段时间大家谈得比较多的,就是人工智能与教育。

政府工作报告当中提出开展“人工智能+”行动,对我们教育系统来说,人工智能是把“金钥匙”,它不仅影响未来的教育,也影响教育的未来,这里有机遇也有挑战。

我认为要想更好地抓住机遇、应对挑战,就必须积极拥抱科技与产业的变革,主动拥抱智能时代。

未来,我们将致力于培养一大批具备数字素养的教师,加强我们教师队伍的建设,把人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节,来研究它的有效性、适应性,让青年一代更加主动地学,让教师更加创造性地教。同时,我们会加强人工智能相关学科专业的高层次人才培养,提升科学研究创新能力,加快平台建设。

我们还要加大关注数字教育之下人工智能伦理、隐私保护等的规范性,来引导好、建设好我们的平台,积极参加世界关于人工智能与教育、与伦理相互关系的规则制定。我们的宗旨是让人人有更好的机会,顺应数字时代、迎接智能时代,享受人工智能技术给我们带来的福祉。加强中国智慧教育平台的智能化发展,推进高水平的国际合作和开放交流是我们的重要任务。

中国的教育是开放的,数字教育更是开放的。下一步,我们将进一步加强数字教育领域的国际合作交流,利用联合国教科文组织在中国设立的STEM教育研究所,来推动中国与世界各国的合作。

简要地说,未来的智慧教育平台,第一,就是要进一步加强优质资源的开发利用,我们叫作集成化。第二,抓住智能化发展的空间,我们叫作智能化。第三,要推进国际化。用简单的术语,叫Integrated、Intelligent、International,简称为“3I”,中文的谐音叫“爱教育”。

希望通过我们的努力,迎接教育变革发展,实现人才培养对中国式现代化的支撑。我们更希望这扇大门打开就不断地前行、不断地开放,不断实现更高质量的教育,回馈社会,回馈中国和世界。

(本文根据教育部部长怀进鹏讲话内容整理)

相关推荐

-

无人机基础认知“AI+虚仿”创新实训室:赋能教师因材施教

针对传统无人机教学设备滞后、评价主观等难题,南京恒点推出“AI+虚仿”创新实训室。该方案融合人工智能与虚拟仿真技术,通过3D建模、AI数字教师、智能数据底座等,实现结构认知可视化、学习路径个性化与教学管理数字化。系统提供动态出题、精准评估与自适应训练,助力教师开展精准教学与科学评价,有效提升实训效率与人才培养质量。

-

“产教融合”背景下,无人机测绘“AI+虚仿”创新实训室破解育人难题

在“产教融合”背景下,无人机测绘专业面临实训设备不足、场景单一、评价脱节等育人难题。南京恒点打造的“AI+虚仿”创新实训室,依托VR/AR、人工智能等技术,构建虚实融合教学体系。它通过校企协同平台引入真实项目,以数字化资源降低实训成本,模拟全场景任务提升实战能力,并建立智能量化评价体系,推动人才培养从“知识传授”向“能力培养”转型,有效破解学用脱节问题。

-

政策引领:无人机基础认知“AI+虚仿”实训室赋能职业教育新生态

在政策引领下,恒点公司打造无人机基础认知“AI+虚仿”实训基地,深度融合虚拟仿真与人工智能技术,构建智慧教学新范式。实训基地严格遵循国家相关标准与建设指南,依托标准化管理平台,实现教学资源统一调度与规范开发,助力院校夯实无人机专业人才培养基础,赋能职业教育现代化转型。

-

数字化实训教育DIY,数字文旅解决方案教学内容创作系统

为应对智慧文旅人才培养挑战,恒点信息推出数字文旅解决方案。通过元宇宙实景旅游创作系统、数字孪生资源库和AIGC赋能的内容DIY系统,构建虚实融合的实训平台。该方案利用VR/AR、零代码工具和AI技术,支持师生快速生成教学资源,自主设计虚拟场景与互动内容,有效破解传统教学场景受限、资源滞后等瓶颈,助力培养符合行业需求的复合型人才。

-

“AI+虚拟仿真”破解数字文旅人才培养困局,开启实训教学新篇章

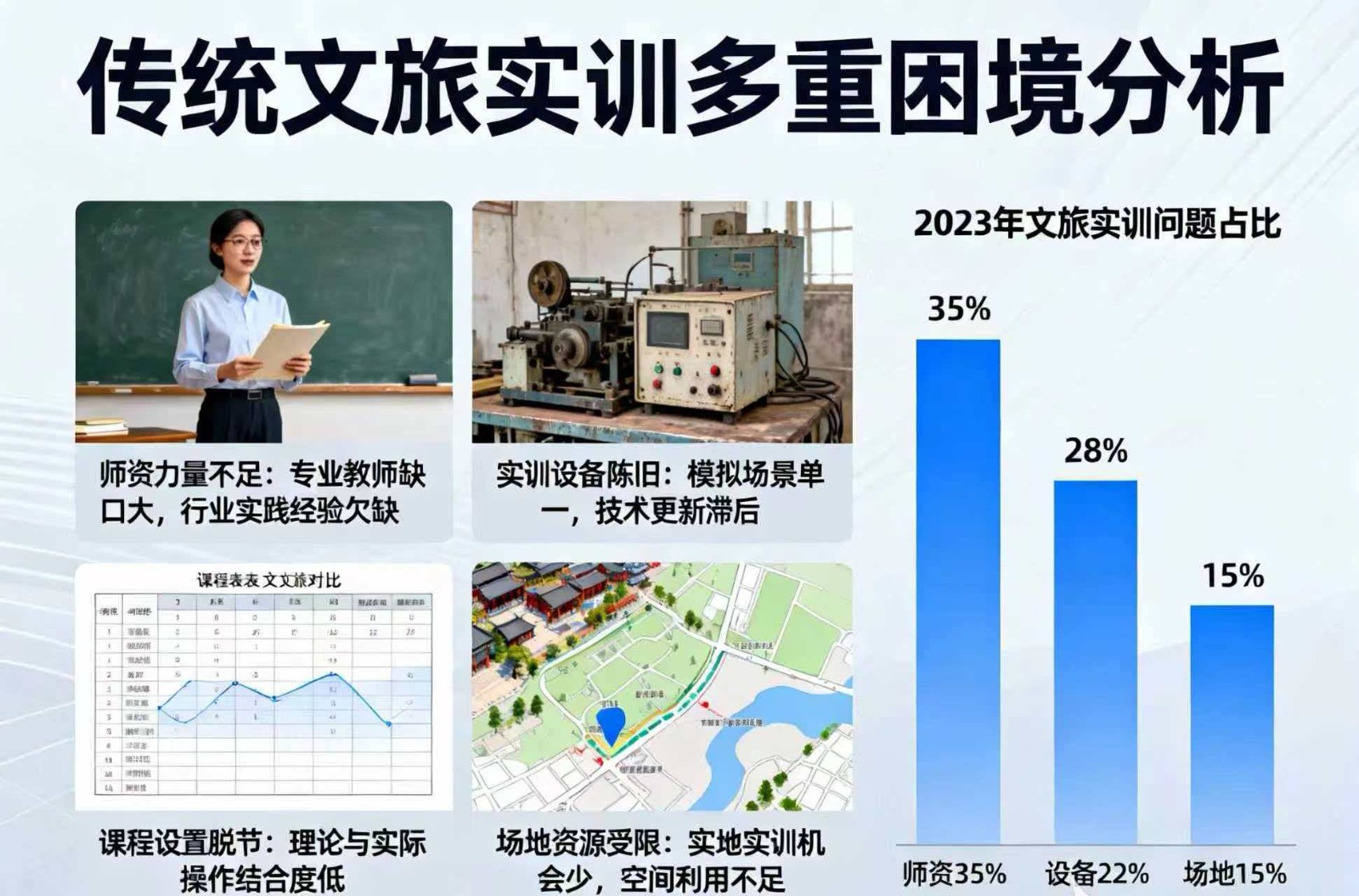

数字文旅行业面临超120万人才缺口,复合型岗位年薪高达25-70万,但传统实训受限于时空、成本及安全因素,学生实践内容表层化、资源滞后。南京恒点推出的“AI+虚拟仿真”实训基地通过VR/AR等技术,打破时空限制,模拟景区运营、产品设计和应急处置,实现“任务导向+角色扮演”的沉浸式学习,推动学生从服务岗位向数字化运营、产品创新等核心能力跃升,精准对接行业高薪紧缺岗位需求。

-

数字文旅“AI+虚仿”实训基地:破解职教实训难题,赋能文旅人才培养

恒点数字文旅“AI+虚仿”实训基地针对职教实训成本高、内容滞后、文化教学浅、评估主观等痛点,集成VR/AR等沉浸式技术,构建虚实融合教学体系。它打破时空限制,提供全产业链实操场景,通过情境模拟、角色扮演等方式提升学生岗位适配能力,并利用智能平台实现数据驱动的精准教学评估。该方案推动教学资源普惠化与技能实训实战化,有效赋能复合型文旅人才培养,深化产教融合。

-

数字文旅解决方案:AI+虚拟仿真融合赋能职业教育

在乡村振兴与数字经济背景下,数字文旅产业亟需复合型人才。传统文旅实训存在“三高三难”问题,制约人才培养。南京恒点推出“AI+虚拟仿真”解决方案,通过高精度三维建模、零代码创作工具等技术,构建覆盖资源数字化、内容创作及管理的虚实融合实训平台。该方案支持学生参与智慧景区、文化遗产复原等项目,推动产教深度融合,为新双高计划下的职业教育高质量发展提供可复制路径。

-

政策引领下的AI+虚拟仿真驱动数字文旅人才培养新变革

在国家新双高计划、职教改革等政策推动下,职业教育数字化加速升级。南京恒点信息技术有限公司紧扣政策导向,推出“数字文旅解决方案”,通过AI与虚拟仿真技术构建虚实结合的实训环境,有效破解传统实训中高风险场景难实施、与产业脱节等痛点。该方案精准对接专业教学标准,支持情景化技能训练与实时智能评价,推动形成产教深度融合、教学资源动态更新的新型培养模式,为数字文旅人才培养提供了高质量的技术路径与生态支撑。

-

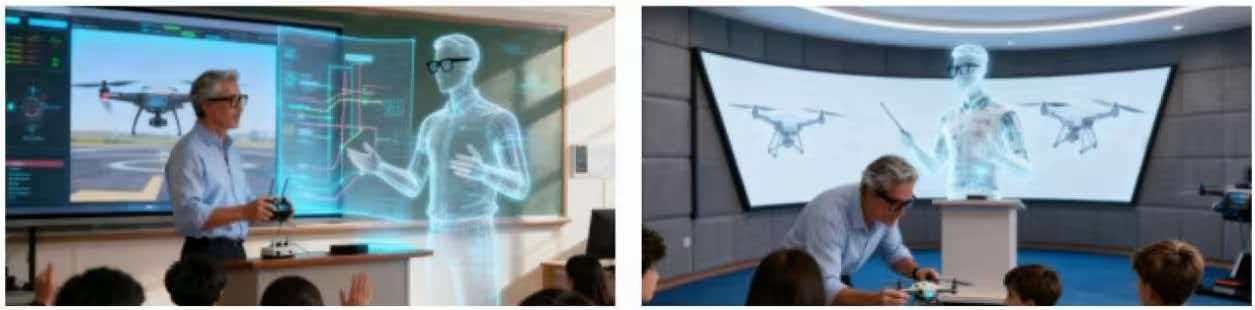

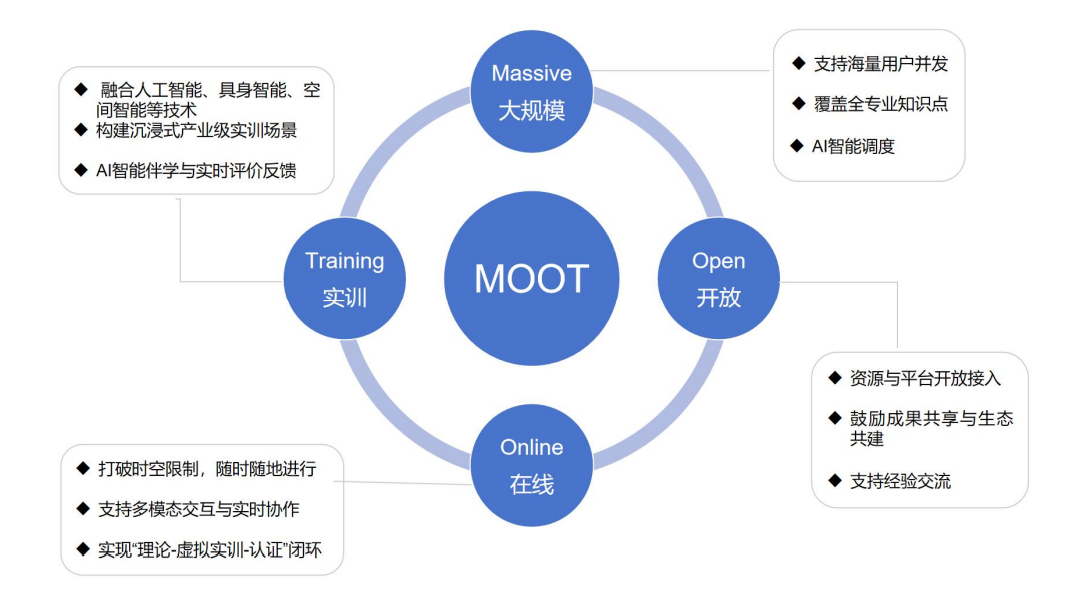

全面支持智能场景化应用,AI-MOOT的智能实训装备体系

南京恒点公司立足产教融合,打造AI-MOOT智能实训装备体系,以“三谱一库”和AIC-Editor内容工具为核心,实现实训资源一次制作、多终端同步使用。该体系支持VR/MR、移动端等多种实训模式,并创新推出AI数字教师,可与真实教师形成“虚实双师”协同教学,推动教学流程智能化,有效提升教学效率与个性化水平。

-

AI-MOOT:以人工智能与虚拟仿真技术开辟产教融合能力培养新模式

为破解职业教育传统实训中设备滞后、高风险场景难实操及评价主观等瓶颈,南京恒点信息技术有限公司推出AI-MOOT平台。该平台以“AI+虚拟仿真”为核心,融合数字孪生、VR/AR等技术,构建高仿真产业场景,支持大规模在线实训。通过构建“岗位—能力—学习—实践”四维图谱,实现从产业需求到能力培养的闭环训练,推动产教深度融合,为高素质技术技能人才培养提供新范式。