案例分享|南方红壤区生态清洁小流域综合治理虚拟仿真实验

水土流失是我国农业可持续发展与生态文明建设的头号问题。水土保持是江河保护治理的根本措施,也是生态文明建设的必然要求。

如何适应时代发展需要,将前沿科研成果反哺教学,将社会责任、职业道德植入教学项目,提高学生的知识综合运用能力、激发学生的使命感和社会责任感,将立德树人融入教学各环节,是生态文明建设背景下对水土保持专业人才培养提出的重要挑战。

背景与痛点

党的十八大以来,我国水土保持工作取得显著成效,水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势,但水土流失防治成效还不稳固,防治任务仍然繁重。我国南方红壤区人工林分布广泛,由于树种单一,在人为活动干扰下,普遍存在林下植被稀疏、土壤裸露、水土流失严重、生物多样性低、生态服务功能衰退等生态安全问题,呈现“远看绿油油,近看泥水流”的现象,严重制约了南方地区经济与社会的可持续发展,迫切需要具备扎实专业基础和实践创新能力的专业人才。

常规生态清洁小流域综合治理实验受各种因素限制,这些困难包括:

生态清洁小流域建设持续时间较长,工程设计与建设需要投入大量时间,改造成果短期内无法体现,因此小流域治理效果无法短时间在线下教学实验中得到响应。

生态清洁小流域建设需要投入大量的人力和物力和财力,生产实践中生态清洁小流域建设一般需要几千万元甚至上亿元的投入。

生态清洁小流域是专业化程度高的综合训练内容,教学涉及要素多,环节复杂,途径多样。如果仅有课堂演示或参观体验教学,无法全面掌握重要知识点。

生态清洁小流域建设措施一旦失败,无法逆转,将造成人力、物力的浪费,也有可能对生态环境造成持久的不利影响。

实验内容中的知识点涉及林学、环境科学、生态学、水利工程等多学科交叉,综合性强。

最终导致教学环节内容只能通过书本、多媒体课件或者参观式教学等手段部分实现,严重影响了教学的质量和效果。

解决方案

在此背景下,南京恒点信息技术有限公司与南京林业大学联合开发的《南方红壤区生态清洁小流域综合治理虚拟仿真实验》,为水土保持专业教育带来了全新的解决方案。

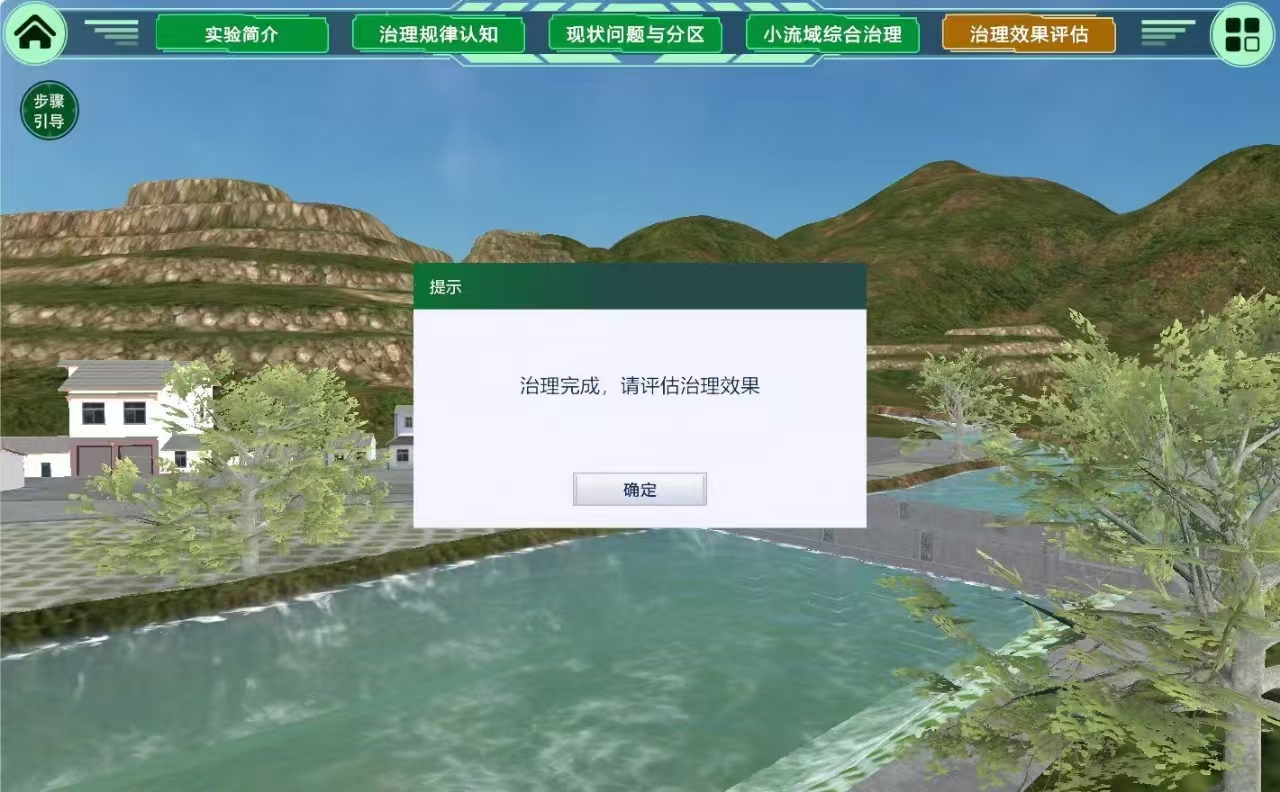

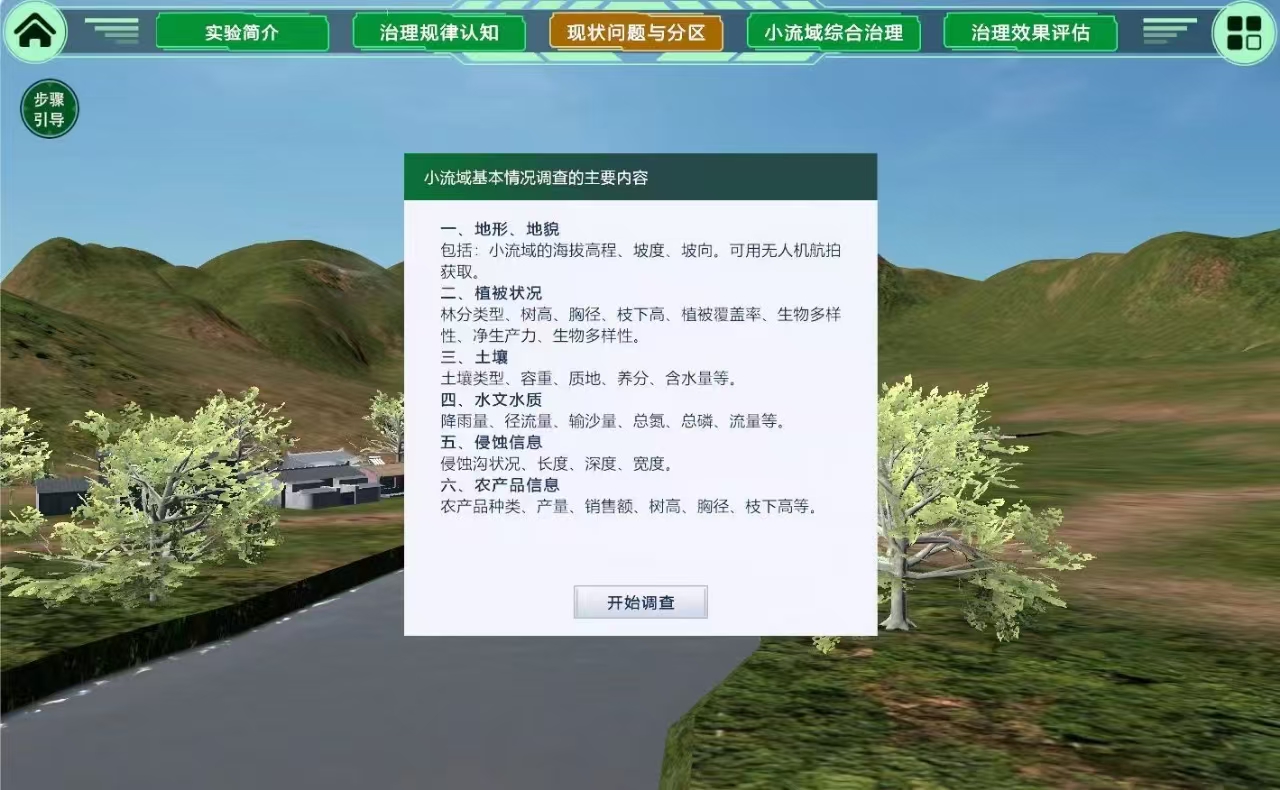

本项目面向生态文明建设和行业发展对水土保持人才培养的要求,围绕立德树人根本任务,教学目标明确。通过现代信息技术与传统教学深度融合,实现最新成果、最新知识向课堂转移,达到科研成果反哺实验教学,完整再现南方红壤区生态清洁小流域综合治理全过程。学生身临其境,在接近真实的场景中开展小流域综合治理,通过反复实验、探索、思考,发现并获得知识,达到培养具备扎实理论知识和实践技能,并能够灵活运用所学知识解决复杂问题的能力和创新精神的复合型人才目标。通过情景体验式教学及原理知识,学习并掌握生态清洁小流域综合治理技术激发和激励学生“保护水土资源,守护绿水青山”的家国情怀和社会责任感。

项目融合知识学习和能力提升,实验模块循序渐进、交互可逆,教学内容完整。学生通过自主学习、自主设计和自主分析完成水土流失调查、成因分析,循序渐进理解和掌握治理措施技术及生态功能评价,有效巩固学生对理论知识的认知和理解,提升学生的实践创新能力。

本项目可以全过程记录并实时反馈结果,实验过程合理,实验成绩评价客观。通过实时反馈实验结果,老师能够全面考察学生对知识点的掌握情况、小流域现状调查的全面性,生态环境问题梳理的准确性、综合治理技术的可行性、治理效果评估的科学性。系统能自动记录学生的每一步实验结果,并进行实时评判,不同实验环节根据实验条件、实验结果实行阶梯式赋分,同时考虑实验者的实验参与时间、参与度,确保实验成绩评价客观合理。

结语

恒点的虚拟仿真实验通过高度逼真的多场景设置、理论知识回顾、实验模拟、在线交互、实验考核等环节设置,不仅可满足本实验教学内容系统性、完整性的需求,而且在开放、交互的虚拟环境中进行自主实验设计与操作,全面培养学生的综合能力和创新思维。

相关推荐

-

虚拟仿真赋能现代化船舶制造专业教育:破局人才培养新路径

虚拟仿真技术为船舶制造专业教育突破传统困境提供了创新路径。针对实训设备昂贵、高危操作难开展、产教脱节等问题,虚拟仿真通过构建高度仿真的船舶作业环境,使学生能在安全条件下反复练习各类操作,低成本“虚拟拥有”大型设备,实现从驾驶、轮机管理到装卸等全流程沉浸式实训。该技术推动了教学内容与产业需求深度融合,助力培养符合船舶智能化、绿色化发展的高素质技能人才。

-

“AI+XR”赋能智慧研创中心,预见职业教育“新双高”的未来

教育部提出以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向的“新双高”计划,强调产学研深度结合。南京恒点信息技术推出“AI+XR智慧研创中心”,通过“云-边-端”协同架构,构建集虚拟仿真、AI实训、资源管理于一体的综合平台,助力职教数字化转型。该方案注重实用性与普及性,旨在实现教师易用、学生易学的智能化教学环境,推动“金基地”建设与产教融合高质量发展。

-

如何选择合适的虚拟仿真平台,看这一篇就够了

虚拟仿真平台选择需综合考虑功能、成本与适配性。核心应关注高精度建模、多学科支持、实时交互等硬实力,同时评估部署方式、开放性和模块化等特点。教育领域需强化交互性与数据分析,职业培训要注重安全场景模拟。长期来看,平台应减少物理损耗并支持技术更新。恒点虚拟仿真平台表明,结合学科需求和虚实融合技术,选择最适配而非最优的方案,才能有效推动数字化转型。

-

智能制造专业虚拟仿真实训平台:AI赋能个性化学习,提高实践技能

恒点智能制造虚拟仿真实训平台运用VR/AR/MR和AI技术,通过高度仿真的3D场景实现沉浸式教学。该平台突破传统实训的安全风险、时空限制及高成本等痛点,支持多终端协同操作和个性化智能评估。AI系统能动态调整实训难度,模拟各类故障场景,并实时反馈操作错误,构建"虚实融合"的智能制造人才培养体系,推动职业教育数字化转型。

-

“AI+XR”赋能智慧研创中心:告别AI焦虑,重塑教师未来

教育数字化浪潮下,AI与XR技术正重塑教师角色。基于此,南京恒点公司推出“AI+XR智慧研创中心”构建了未来教师培养平台,包含AI教研工具、虚拟资源开发系统等六大模块,支持教师从知识传授者转型为教学设计者和创新引导者。该平台通过校企合作机制,帮助教师掌握智能备课、个性化辅导等技能,并参与产业项目实践,培养“数字化+产业”复合能力,实现“技术赋能教师、教师赋能学生”的教育闭环。

-

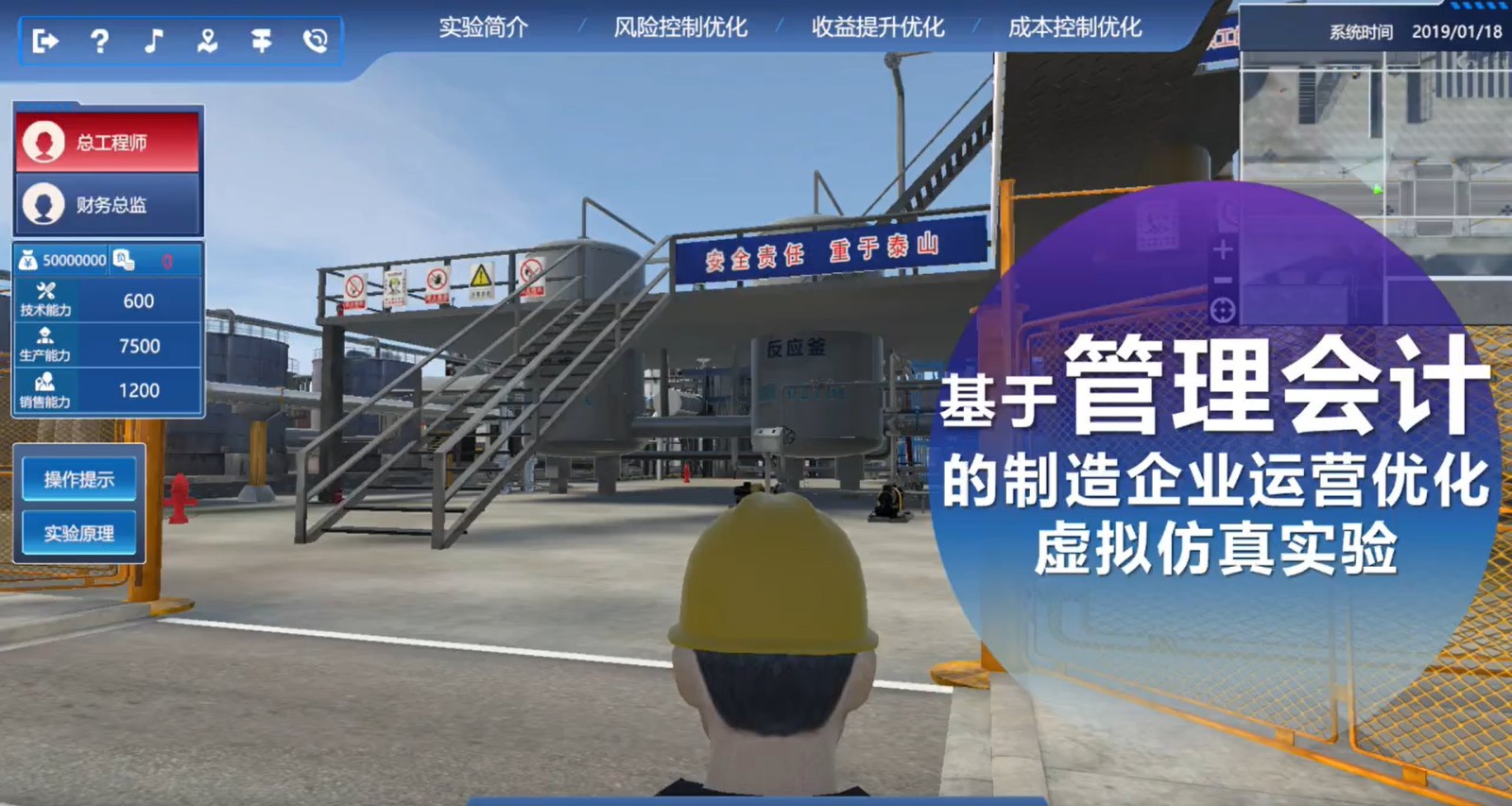

案例分享 | 基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验

针对化工企业安全管理薄弱的痛点,南京恒点与南通大学合作开发《基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验》。该项目通过虚拟仿真技术,模拟化工企业运营场景,让学生以角色扮演形式进行管理决策实践。实验突破传统教学的局限,采用开放式的动态评估体系,以运营优化效果而非操作步骤正确性作为评分标准,着重培养学生平衡风险管控与成本控制的能力,填补了传统会计教学中实践性不足的空白。

-

赋能新双高:虚拟仿真技术引领液压与气动专业人才培养革新

在《教育强国建设规划纲要》和"新双高"计划推动下,液压与气动技术人才培养迎来新机遇。传统实训存在设备昂贵、操作受限等痛点,而虚拟仿真技术为教学改革注入新动力。通过构建“液压与气动虚拟仿真创新实训基地”,搭建多样化虚拟仿真实训场景,实现元件认知、回路设计、故障诊断全链条虚拟训练,虚拟仿真实训不仅能解决资源不足问题,还能支持个性化教学评估,为培养复合型技能人才提供有力支撑。

-

虚拟仿真实训:筑牢实训安全防线,赋能实践教学新升级

恒点虚拟仿真实训系统通过XR数字融合工作站、3D-LED交互显示等先进技术,构建高度仿真的实训环境。学生可在虚拟场景中反复练习机械加工、电路连接等高风险操作,通过大空间协同系统实现团队演练,MR智能沙盘则支持建筑地质等专业实训。系统突破时空限制,记录操作数据辅助教学分析,既保障实训安全,又提升教学质量,为培养技能人才提供创新解决方案。

-

数智化课堂创新,虚拟仿真踏“云”而上

第26届中国国际教育年会以"以教育见世界"为主题,聚焦数字化变革与教育创新。面对专业实训高成本、个性化培养不足等痛点,南京恒点公司推出虚拟仿真解决方案,开发XR工作站、MR沙盘等硬件,构建"虚实结合"教学环境。通过VRC-Editor零代码工具实现资源自主开发,结合AI技术实现个性化教学。虚拟仿真技术正从辅助手段升级为教育新基建核心,推动教育数字化转型。

-

虚拟仿真重塑液压与气动人才培养新生态

随着智能制造的发展,液压与气动技术人才需求激增,但传统实训模式存在高成本、安全风险和场景单一等问题。虚拟仿真技术通过3D-LED交互显示系统、MR大空间协同系统等交互设备,构建沉浸式虚拟仿真实训环境、降低实训成本和风险、实现实时评估等优势,为专业人才培养提供了新路径,将成为未来液压与气动教学改革的核心驱动力。