李子柒带着非遗回归,虚拟仿真助力文化复兴

11月12日,知名网红“李子柒”时隔3年在社交平台公开更新两条视频。一条新视频以中国非物质文化遗产漆器为主题,展现了中国漆器的独特美学和工艺之美,另一条视频则展示了李子柒如何打造自己的“衣帽间”。据报道,在停更期间,李子柒外出上百次,拜访了许多位非遗文化传承人,学艺、对谈、深耕研究民俗文化,了解这些手艺背后的故事脉络、制作材料的历史底蕴。

李子柒以“漆”寓“柒”,以“紫气东来”喻“李”,通过谐音、典故高调自己示意回归,引发粉丝欢呼, #李子柒回归# 的话题冲上热搜榜。更令我们感到欣慰的是,作为中华优秀传统文化的重要组成部分以及中华文明绵延传承的生动见证,形形色色的传统文化正在通过与高科技、新业态融合的方式,重新回归大众视野与日常生活。

非遗与新质生产力融合新业态背后的政策支持

党的二十届三中全会提出,探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态。持续激发非遗内在活力,让非遗赋能新质生产力的发展,推动非遗与新质生产力彼此渗透、相互融合、相互促进,不仅是焕发非遗时代活力的必然要求,也是厚植新质生产力广度、深度和高度,持续释放经济发展动能的现实需要。

新质生产力是以科技创新为核心要素,是传统生产力的升级与进阶,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵的先进生产力质态,具有高科技、高效能、高质量特征。

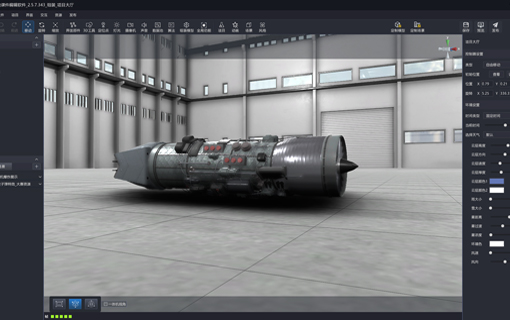

作为新质生产力的代表,融合数字生产力的虚拟仿真技术已经成为当今世界竞争的高地,而非遗产业关联度好、融合性强。通过数字技术将源于现实世界的各种文化现象,以镜像的方式在数字空间中的显现,形成高附加值生产性服务业为代表的新业态正在成为一种趋势。

2022年11月,工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,其中提出“以虚拟现实新业态……为文化强国和数字中国建设提供有力支撑,不断满足人民群众对美好生活的需要”。

这样的产业应当以人文精神为先导、以满足人们的精神需求为宗旨,这就需要对以非遗为代表的优秀传统文化内涵,特别是蕴含的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识,进行再挖掘、再创作。

这一过程,恰如李子柒停更期间的实地考察。可以说,相关人才的培养,对新科技应用和新质生产力发展的内生驱动力形成,至关重要。

非遗新业态人才培养的虚拟仿真解决方案

在数字化浪潮的推动下,人才培养正站在转型的十字路口。有如李子柒展现的东方美学从传统与生活中提炼美学元素,寻求其合乎当代实践逻辑和价值精神的联结点,恒点作为信息化教育技术的先行者,正致力于将虚拟仿真技术与传统教学深度融合。通过与教育机构开展虚拟仿真项目共建合作,恒点为一系列高校、职校提供了全面的虚拟仿真教学解决方案。

作为一种更偏向于技艺活态传承的文化形式,重理论、轻实践的传统教学模式对于非遗传承的瓶颈显而易见;一些技艺的传承人稀少,非遗技艺训练所需的材料往往也价格高昂,尤其是一些涉及珍贵工艺品乃至文物的记忆,因此培训资源极为有限,难以实现批量化、产业化,不论是从保护传统文化、还是从满足人民群众的需求角度考虑,都显得力不从心;并且,部分技艺的学习起点往往较高,直接“劝退”有潜在学习意向的人士。

以虚拟仿真技术打造的实验教学项目,不仅为多媒体教学带来全新的技术工具,也通过创新的教学模式,提升教育的质量和效率,为学生带来丰富和互动的学习体验,让学习变得更加生动和有趣。

通过对现实数据的采集,以数字技术高度还原非遗技艺实训情景,实现对现实资源的复刻,“以虚助实”弥补实体教学的不足,有助于降低实训开展的成本。虚拟实训不存在对实训素材的损坏、浪费等问题,给了学员足够的试错机会,通过合理的课程设置也可以降低起步门槛,从而鼓励他们大胆实践,有助于提升培训效果

恒点还通过虚拟仿真技术建设非物质文化遗产虚拟仿真传习与体验中心,其集展示、培训、收藏与一体,综合解决解决了传统非遗专业教学中面临的展示路径匮乏、维护成本高昂、信息处理效率低下、研究和创新受限等问题。

结语

虚拟仿真技术融合非遗文化新业态,为新科技应用和新质生产力发展提供丰富活跃的应用场景,推动新质生产力实现“见人”“见物”“见生活”,从而构建全新的生产和生活形式,乃至全新的文明形态。这有助于讲好中华优秀传统文化故事,强化中华民族身份认同,推动构建人类命运共同体,持续彰显新质生产力引领高质量发展。

相关推荐

-

职业教育智慧实训平台如何打造沉浸式文化传承新课堂

恒点非遗陶艺AI+虚实融合创新实训室,以“文化为魂、科技赋能”为核心,融合VR/AR、数字孪生与人工智能技术,构建“文化认知、技艺实训、创意设计、沉浸体验”四大功能空间。通过CAVE沉浸系统、3D设计平台、AR展示台等,实现非遗陶艺全流程数字化教学与活态化传承,破解技艺传承瓶颈,推动职业教育智能化转型,助力陶瓷文化创新传播与社会服务。

-

非遗邂逅智慧职教实训,虚拟仿真如何优化传统陶艺学习体验

虚拟仿真技术为非遗陶艺教学带来革新。它通过VR/AR创建沉浸式实训环境,让学生直观学习拉坯、施釉等工艺细节,实现“即练即反馈”。AI导师系统实时分析学生操作数据,提供个性化指导与自适应训练路径,突破师资与课堂限制。云端平台支持随时练习与远程辅导,促进跨地域交流。这一模式有效化解传统教学时间有限、观察难、师资少等痛点,显著提升学习效率与质量,推动非遗技艺的传承与创新。

-

智慧职教新突破:非遗陶艺实训室助力教师高效教学与管理

南京恒点公司打造非遗陶艺虚拟仿真实训室,以“人工智能+虚拟仿真”赋能教学。该平台集成智能管理、AI实训导师、AIGC设计工具与全流程数字化系统,助力教师一键备课、精准指导、创意设计及高效管理,破解传统教学瓶颈,推动非遗陶艺教育向数字化、个性化转型。

-

虚拟仿真智慧实训,如何打造陶艺产教融合新引擎?

非遗陶艺虚拟仿真实训室以“文化为魂、技艺为核、科技赋能”,破解传统教学成本高、大师资源少、创新风险大等困境。通过虚拟仿真与数字孪生技术,实现零耗材反复练习、虚拟烧成观察,并融入数字设计、市场验证及文化认知模块,推动教学与陶瓷产业升级、数字文创需求深度融合,培养既懂传统技艺又具备创新能力的复合型人才,为产教融合注入新动力。

-

当非遗陶艺遇见AI:虚拟仿真如何为传统工艺人才培养注入新动能

在政策推动下,非遗陶艺虚拟仿真实训室融合VR、AI等技术,破解传统工艺人才培养难题。其三大优势包括:响应职教高质量发展、助推非遗数字化传承、服务乡村振兴。该方案通过虚实结合教学模式,为传统文化注入新动能,探索非遗传承创新路径。

-

低空物流运营与管理“AI+虚仿”创新实训室,突破实训痛点,赋能实践教学

为应对低空物流行业人才缺口,解决传统实训中设备稀缺、场景单一、安全风险高及评估难等痛点,恒点推出“AI+虚仿”虚实融合创新实训室。该方案通过VR/AR/MR技术构建沉浸式实训环境,模拟真实作业场景与完整物流链条,实现学岗无缝衔接。依托AI数字教师与智能数据底座,提供实时操作反馈与个性化指导,有效提升学生实践技能与综合素养,为低空经济高质量发展培养复合型人才。

-

无人机测绘“AI+虚仿”:破解职教实训痛点,赋能未来测绘人才

无人机测绘人才需求旺盛,但传统实训面临设备成本高、安全风险大、与产业脱节等痛点。恒点“AI+虚仿”创新实训室,通过虚拟仿真与人工智能技术,构建零风险、低成本的沉浸式实训环境,覆盖多样真实作业场景,突破时空限制。AI提供个性化评估与指导,虚实融合促进技能精准提升,有效破解教学难题,赋能学生对接行业需求,培养适应发展的新时代测绘技术人才。

-

“产教融合”背景下,无人机测绘“AI+虚仿”创新实训室破解育人难题

在“产教融合”背景下,无人机测绘专业面临实训设备不足、场景单一、评价脱节等育人难题。南京恒点打造的“AI+虚仿”创新实训室,依托VR/AR、人工智能等技术,构建虚实融合教学体系。它通过校企协同平台引入真实项目,以数字化资源降低实训成本,模拟全场景任务提升实战能力,并建立智能量化评价体系,推动人才培养从“知识传授”向“能力培养”转型,有效破解学用脱节问题。

-

“AI+虚仿”实训:破解三高三难,培育新时代无人机救援尖兵

传统无人机火灾救援实训面临高成本、高风险、难复现等困境。恒点公司创新推出“AI+虚实融合实训室”,通过虚拟拆解、AI智能辅导与多场景模拟,实现安全高效训练。系统实时反馈、精准评估,并生成个性化技能画像,有效提升学生实操技能与临场决策能力,为应急救援培养高素质技术人才。

-

案例分享 | 文物遗址周边环境风貌规划与设计虚拟仿真实验

该虚拟仿真实验针对文化遗产教学中的实践难题,以青龙寺遗址为案例,通过三维仿真技术构建沉浸式教学环境,突破传统课堂在直观性、安全性与实操性上的局限。系统注重将理论与规划实践相结合,支持学生自主探索与试错,并嵌入智能评估功能,助力培养学生在遗址环境风貌保护与协同发展方面的应用能力,为遗产保护教学提供了创新路径。