虚拟仿真赋能建筑工程专业技能型人才培养

建筑工程行业作为国民经济的重要支柱,涵盖房屋建设、基础设施建设等多个领域,对促投资、稳增长、保就业具有关键作用。随着技术进步和市场需求的变化,绿色建筑、智能建筑、装配式建筑等新兴领域也逐渐成为行业发展的重要方向。

数字化时代的来临以及人工智能的普遍应用,促进了建筑工程技术专业的教学的变革,孕育出新的教学方式与方法,为提升行业生产力带来了契机和挑战

建筑工程专业升级改造是大势所趋

近年来,随着数字技术的蓬勃发展和建筑业的转型升级,建筑工程类专业的改造升级已成为大势所趋。一方面,我国出台了一系列文件,推进现代职业教育体系建设,并对建筑工程类专业建设提出了新的要求;另一方面,人工智能、虚拟仿真等作为新一轮科技革命和产业变革的代表性引领性技术,为建筑工程类专业升级打开新引擎。

当前高职院校建筑工程类专业建设面临诸多困境,主要体现在以下四个方面。

一是人才培养“慢半拍”,无法满足产业转型升级的要求。随着传统建筑业向工业化、数字化、绿色化、智能化方向迈进,当前高职院校建筑工程类专业人才培养存在严重的滞后性,导致毕业生难以适配产业转型发展的新要求。

二是教学模式“拖后腿”,无法适应职业教育发展的要求。建筑产业的发展对技术技能人才提出了新的需求,而传统的“重知轻行”教学模式已进入深水区,需要进行改革。

三是条件建设“存短板”,无法把握实习实训标准的内涵。教学条件的限制导致学生无法全面体验工作岗位,教学资源分散的现象也较为突出。

四是内外联动“不同频”,校外工程实践和课程教学方面存在脱节,产教融合不深入;校内土建专业与其他专业之间也存在分离现象。

为适应行业和产业的发展,培养拔尖人才,高职院校建筑工程类专业急需转型升级。

虚拟仿真赋能建筑工程技术专业

近年来,随着科技的不断发展,运用人工智能技术,结合计算机声、光、电等技术,利用VR、AR、MR等模拟实训真实场景的虚拟仿真技术,在建筑工程专业人才培养中扮演着至关重要的角色,助力打造具备专业知识和技术技能的综合应用创新型建筑人才。

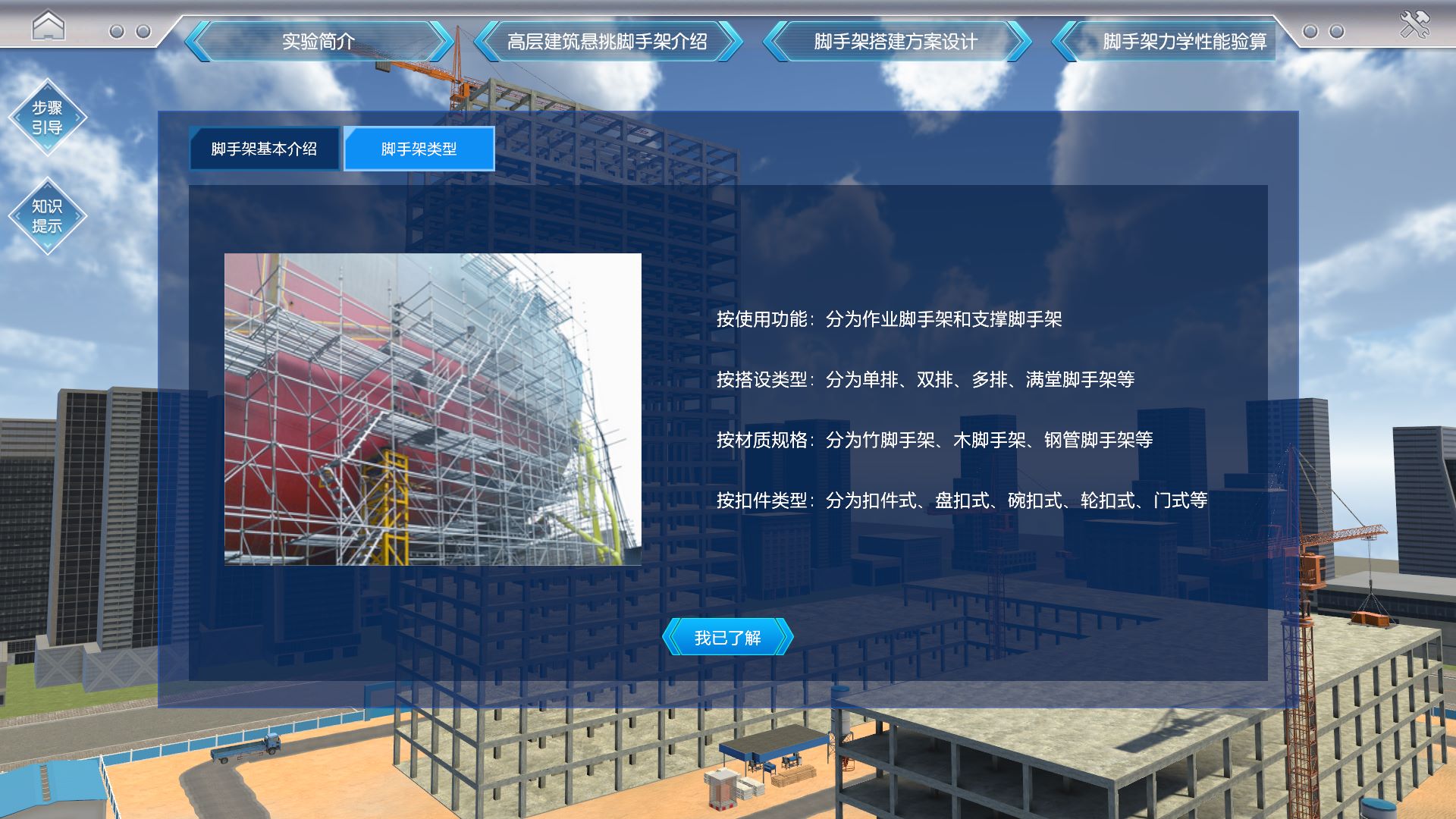

建筑工程专业涉及众多复杂的工程情境,如建筑结构、施工工艺、材料性能等,虚拟仿真技术打破了传统实训受制于物理空间的局限,能够构建起丰富多样的虚拟实训环境,如住宅、商业建筑、公共设施等。学生可以身临其境地进入这些场景中,观察建筑的各个细节,感受建筑的立体空间感和实际效果。这种教学方式不仅能激发学生的学习兴趣,还能让学生更加直观地了解建筑的设计原理和构造方式。

在虚拟环境中,学生可以利用软件中的设计工具进行建筑设计、改造和优化,大大缩短了传统纸质设计周期。学生可以随时修改设计方案,进行多方案比较,提高设计效率与灵活性。通过虚拟仿真技术,学生可以更加直观地理解抽象的概念和原理,提高学习的积极性和参与度。同时,虚拟仿真技术还能够提供丰富的互动和反馈机制,帮助学生更好地掌握技能和知识。

传统的建筑工程专业实训需要投入大量的资金和设备,而虚拟仿真技术则可以在很大程度上降低这些成本。通过虚拟仿真技术,学生可以在虚拟环境中进行各种实践操作,无需使用真实的材料和设备,从而节省了大量的成本。通过虚拟仿真技术,学生可以在安全的环境中进行这些操作,避免了潜在的安全风险,有效解决了职业院校人才培养面临的“三高三难”问题。

结语

虚拟仿真技术在建筑工程专业人才培养中具有重要作用。它不仅能够打破传统实训的局限、模拟复杂情境、提升教学效果和降低实训成本,还可以促进建筑工程专业跨学科知识的融合,让学生在虚拟环境中体验到不同学科之间的交叉和互动。

建筑业作为国民经济支柱产业,正迎来4.0时代。虚拟仿真实训承接国家职业教育改革要求,对接产业数字化的发展趋势,必将为行业培养更多的高素质人才,有力促进区域智能建造和建筑工业化发展、数字化转型升级。

相关推荐

-

案例分享 | 文物遗址周边环境风貌规划与设计虚拟仿真实验

该虚拟仿真实验针对文化遗产教学中的实践难题,以青龙寺遗址为案例,通过三维仿真技术构建沉浸式教学环境,突破传统课堂在直观性、安全性与实操性上的局限。系统注重将理论与规划实践相结合,支持学生自主探索与试错,并嵌入智能评估功能,助力培养学生在遗址环境风貌保护与协同发展方面的应用能力,为遗产保护教学提供了创新路径。

-

案例分享 | 船舶分段建造虚拟仿真实验

为应对船舶制造业对实践型人才的迫切需求,南京恒点信息技术有限公司与江苏海洋大学联合开发了船舶分段建造虚拟仿真实验。该项目通过三维建模与虚拟船厂环境,引导学生从认知分段结构、学习装焊工艺到完成交互式装配实训,逐步掌握建造流程。采用现场模拟、小组研讨与师生互动相结合的方式,突出“新工科”培养理念,虚实结合,有效提升学生的工程实践能力和创新思维。

-

AI-MOOT:人工智能×在线实训,职教转型新赛道政策解读

为响应国家“新双高”职教政策,南京恒点推出AI-MOOT在线实训平台。该平台深度融合人工智能与实训教学,通过智能辅导、个性化学习路径及自动设计实训项目等功能,破解传统教育困境。其核心“三谱一库”体系,构建了从岗位需求到能力培养与实践训练的完整闭环,并确保与国家级平台互通,旨在赋能职业教育高质量、个性化发展,培养符合时代需求的创新型人才。

-

AI+XR赋能智慧研创中心:打破职业教育实训困境,推动产教深度融合

国家近期出台多项政策要求深化数字技术与职业教育融合,但传统实训体系存在设备更新滞后、场景受限、校企合作浅表化等痛点。恒点“AI+XR”智慧研创中心通过构建“云—边—端”技术架构,赋能教师数字化教学、培育学生创新能力、促进校企深度协同,形成“技术—教学—产业”闭环生态。该模式通过虚拟仿真、能力画像等技术手段,有效解决了传统实训与产业脱节问题,为产教深度融合提供了创新解决方案。

-

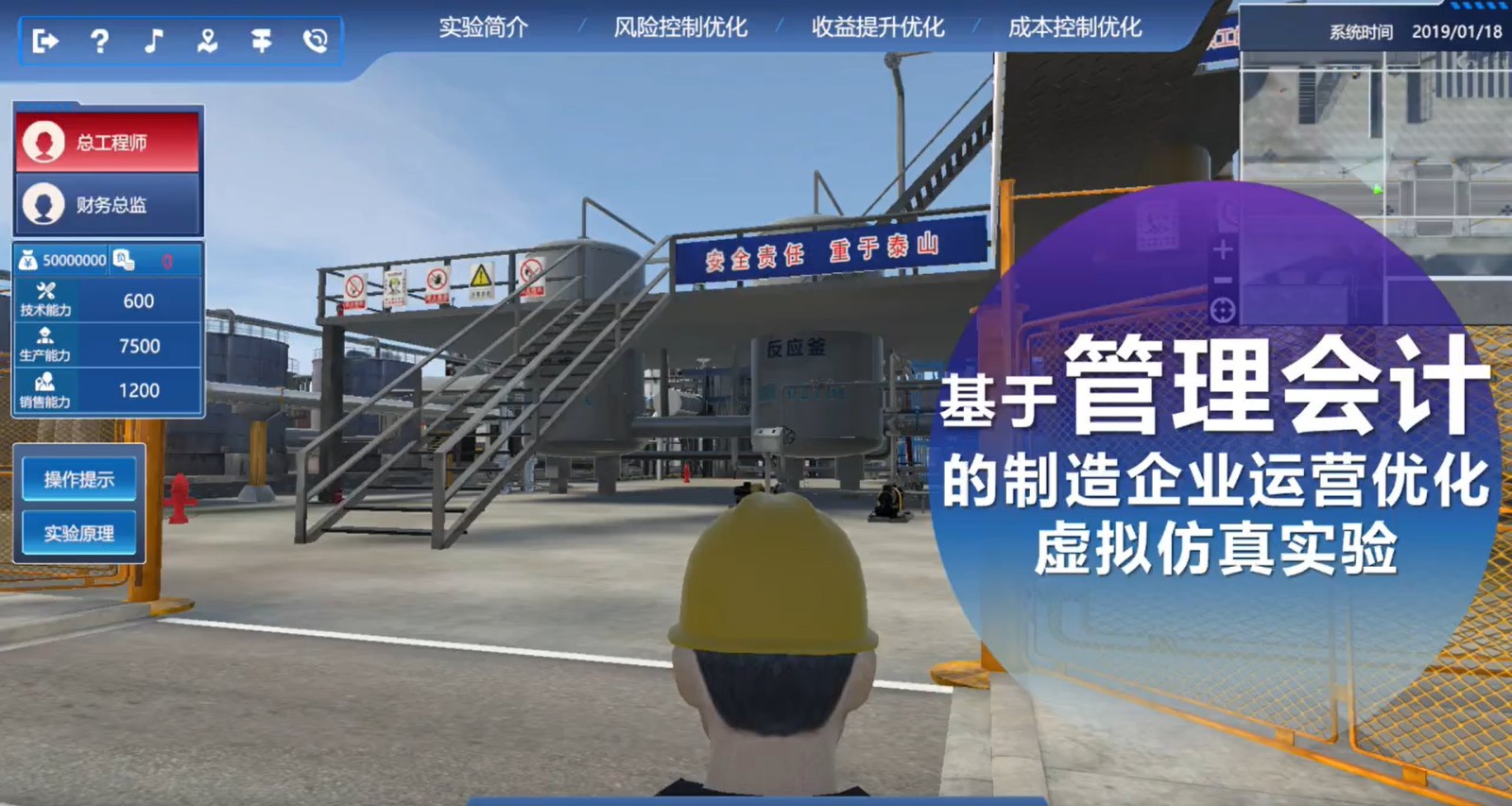

案例分享 | 基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验

针对化工企业安全管理薄弱的痛点,南京恒点与南通大学合作开发《基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验》。该项目通过虚拟仿真技术,模拟化工企业运营场景,让学生以角色扮演形式进行管理决策实践。实验突破传统教学的局限,采用开放式的动态评估体系,以运营优化效果而非操作步骤正确性作为评分标准,着重培养学生平衡风险管控与成本控制的能力,填补了传统会计教学中实践性不足的空白。

-

数智化课堂创新,虚拟仿真踏“云”而上

第26届中国国际教育年会以"以教育见世界"为主题,聚焦数字化变革与教育创新。面对专业实训高成本、个性化培养不足等痛点,南京恒点公司推出虚拟仿真解决方案,开发XR工作站、MR沙盘等硬件,构建"虚实结合"教学环境。通过VRC-Editor零代码工具实现资源自主开发,结合AI技术实现个性化教学。虚拟仿真技术正从辅助手段升级为教育新基建核心,推动教育数字化转型。

-

案例分享 | 废盐酸资源利用反应工艺研发虚拟仿真实验

恒点通过校企合作共建虚拟仿真实验项目,在传授知识的基础上,利用计算机信息化、虚拟现实等手段弥补化工实训实验和设计方面的不足,通过实验提升学生专业知识和实践能力,培养学生专业知识应用、专业技能和专业素养,拓展教学的深度和广度,提升了教学效果,对标人才培养目标;同时,在实验中融合了立德树人和课程思政元素,实现学生培养的素质目标。课程,对高水平化工专业领域人才培养具有重要意义。

-

数智赋能产教融合 共筑职教发展新生态—— 数字化赋能职业教育产教融合研讨会圆满落幕

10月17日至18日,“数字化赋能职业教育产教融合研讨会”在山东济南隆重召开,会议以“政校企研共探产教融合”为主题,汇聚工信部、教育部领导、加拿大工程院院士等全国各地职业院校领导、教育专家、行业企业代表及一线教育工作者共计160余人,通过政策解读、主旨报告、圆桌研讨、实地观摩等多元形式,破解产教融合痛点难题,共绘数字化背景下职业教育高质量发展新蓝图。

-

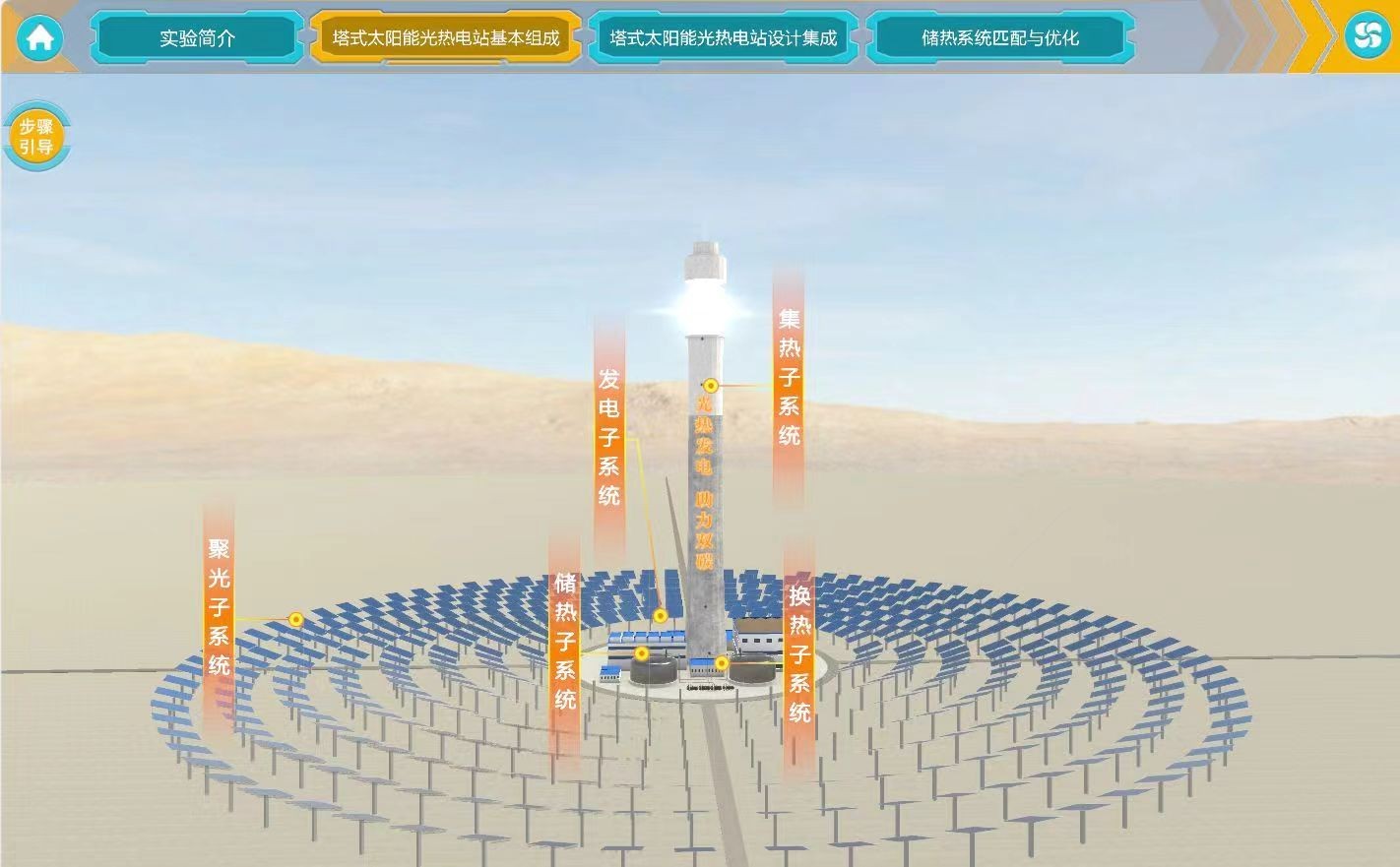

案例分享 | 塔式太阳能热发电与储能虚拟仿真实验

太阳能热发电技术面临教学资源不均、实践不足等痛点。南京恒点与常熟理工学院合作开发《塔式太阳能热发电与储能虚拟仿真实验》,通过全息建模和互动场景,实现设备认知、参数监测和热力计算,为太阳能热发电教学提供了创新解决方案。虚拟仿真实验能够突破地域限制,共享优质资源,并融入思政元素,培养兼具专业技能和环保意识的新能源人才。

-

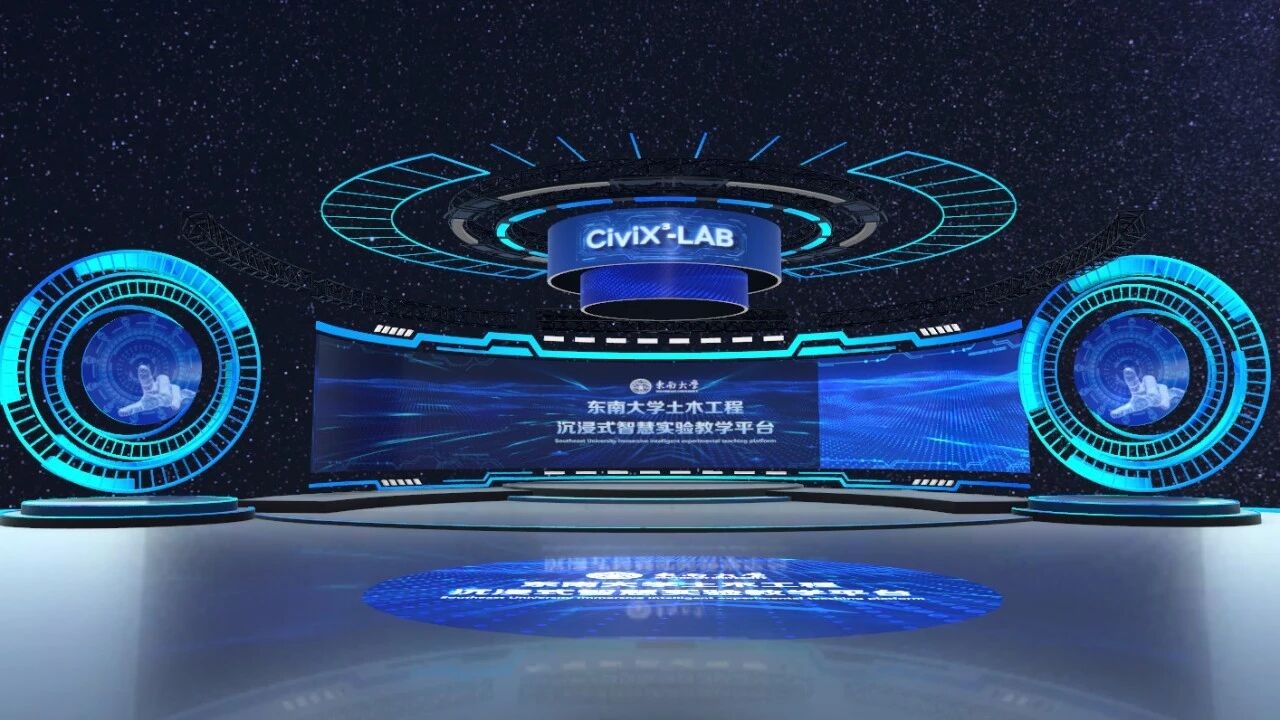

恒点助力东南大学入选教育部第三批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例(全国仅30项)

近日,教育部公布第三批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例名单,东南大学《CiviX³-LAB:“AI+虚仿+XR”多维赋能的未来实验课堂新范式》成功入选,并在国家高等教育智慧教育平台面向全国宣传推广。本项目由恒点为东南大学土木工程学院量身打造,案例依托土木工程一流学科和国家级虚拟仿真实验教学中心,创新构建了AI、虚仿与XR三大技术深度融合(X³)的土木智慧实验教学平台CiviX3-LAB。